起業に成功するためには、その事業に関する知識や経営に関する知識のほか、マーケティングの知識も不可欠です。

どんなに優れた製品や上質なサービスでも、必要とされなかったり、必要とする人に届かなければ意味がありません。

誰かに必要とされ、選ばれる商品・サービスを作り、買ってもらうために行うのがマーケティングです。

この記事では、起業するなら知っておくべきマーケティングについて解説します。

目次

マーケティングの定義とその重要性

似たようなモノがあふれている現代、何をどこで売っても売れるわけではありませんよね。

商品やサービスを売るにはどうすればいいのか、それを考え実行していくのがマーケティングです。

そもそもマーケティングとは

「マーケティング」は、1つの行動ではなく、商品やサービスを売るための複数の一連の行動を指します。

明確な定義はないので、次の全部を指すこともあれば、広告宣伝など一部を指すこともあります。

- 市場調査・分析

- 商品企画

- 商品開発

- 流通経路の確立

- 広告宣伝

こうしてみると、表向きの企業活動ほとんどがマーケティングの一環であると言えるでしょう。

かの経営学者ピーター・ドラッガーも、マーケティングは全事業に関わる活動であると述べています。 社内の一部の人間に任せるのではなく、経営者も積極的に関わる必要があります。

マーケティングの目的

前述のドラッガーは、マーケティングが目指すのはセールス活動を不要にすることだとも言っています。

つまり、マーケティングによって、働きかけずとも勝手に売れるのが理想というわけです。

そのために行うべきは、顧客を理解し、顧客に合わせた製品やサービスを作ること、そして最適な方法・タイミングで顧客に届くようにすることです。

マーケティングの重要性

商品やサービスを売るのに欠かせないのがマーケティングです。冒頭でも触れたように、どんなに優れたものでも売れるとは限りません。売るためには、次のような条件を満たす必要があります。

- 必要とされている人や場所で売ること

- 必要とされている時に売ること

- 数多くあるものの中から選ばれること

- 買ってもらえる価格であること

さらに、企業として存続するためには、継続して利益を生み出せなくてはなりません。それには。製作などにかかるコストを抑える、商品やサービスを改良していくといった工夫が必須です。

そして、上記の条件を満たすために行うのがマーケティングです。

知っておきたいマーケティング理論

マーケティングの重要性は、著名な経済学者たちがマーケティングに関し独自に打ち出した理論を唱えていることでも見て取れます。

特に有名なのは前述のドラッガー、そして「マーケティングの神様」フィリップ・コトラーと、著書「競争の戦略」が世界的ベストセラーとなっているマイケル・ポーター です。

コトラーの「STP理論」

コトラーは、最新のマーケティングとは企業の成長エンジンであると述べています。彼が提唱したもっとも有名な理論が「STP理論」です。「STP マーケティング 」「STP分析」とも呼ばれます。

これはマーケティングの手法の1つで、次の3つの頭文字を合わせたものです。

- セグメンテーション(segmentation):市場の細分化

- ターゲティング(targeting):ターゲットの抽出・設定

- ポジショニング(positioning):他社との差別化

まず、市場をその特徴やニーズで細かく分類します。これがセグメンテーションです。

そして、ターゲティングで自社の商品・サービスのターゲットとなる層を明確にし、それに合った参入市場を決めます。

さらに、その市場で自社の立ち位置を決め、競合他社との違いをどう打ち出すかの立ち位置を決めるポジショニングを行います。

STPによるマーケティングを行うことで、消費者とそのニーズにフォーカスしたアプローチが可能になります。

ポーターの「5フォース分析」

ポーターは「競争の戦略」の中で、何が業界内の競争に影響を与えるのか、その要因を知ることが重要であると説きました。

この「競争要因」として、次の5つの脅威(フォース)が挙げられていることから、「5(ファイブ)フォース分析」あるいは「5フォースモデル」と呼ばれています。これは、STP理論でいうポジショニングにつながる分析と言えます。

- 新規参入の脅威

- 既存業者の脅威

- 売り手の交渉力

- 買い手の交渉力

- 代替品・サービスの脅威

それぞれどういうことか見ていきましょう。

新規参入の脅威

脅威となることの1つは、参入障壁の高さです。つまり業界に新規の業者が参入しやすいかどうか、そして新規参入業者に対して既存業者がいかに抵抗できるか。

参入障壁が低いければどんどんライバルが増えてしまいます。ライバルが増えれば価格競争になる可能性が高く、それに対抗できなければ負けてしまいます。

既存業者の脅威

業界内に競合となる企業がどれくらいあるか、自社との力の差はどうか、といったことも競争要因の1つです。

差別化ができなければ収益も上げにくい状態となるため、商品企画や価格設定などに苦労することとなります。

売り手の交渉力

これは、仕入れ先など売り手側の交渉力の強さのことです。

自社より売り手の方が強ければ、思うような価格交渉ができません。そうなれば当然、コストがかさむことになります。

買い手の交渉力

顧客など買い手側の交渉力の強さも脅威の1つです。

買い手側が強いと、価格を下げざるを得なくなったり、より大きな付加価値を付けなくてはならかったりします。そうなると、自社の利益も少なくなってしまいます。

代替品・代替サービスの脅威

他の商品やサービスで代用されてしまうかもしれない、という脅威もあります。

例えばオンライン書店を利用する人が増えたり、ゲームがオンラインに、そしてスマホアプリでもできるようになったり。どのような業界でも起こり得ます。

これも、より大きな付加価値などの魅力を打ち出す必要があるでしょう。もしくは業界そのものが変わる必要性が生じる可能性もあります。

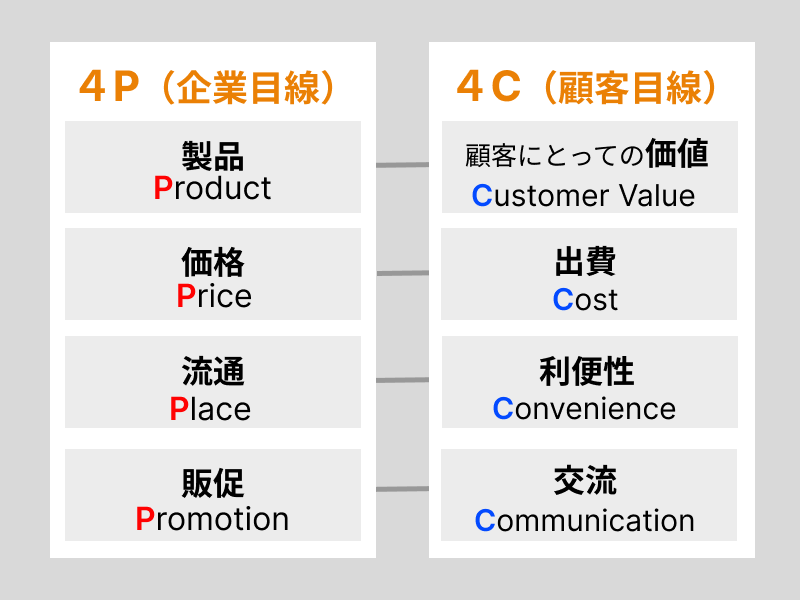

この他にもマーケティングではさまざまな分析・理論が用いられます。「4C分析」「4P分析」もマーケティングに不可欠なフレームワーク(考え方)です。

4P分析と4C分析

4P分析と4P分析はセットで知っておくとよいでしょう。「4C分析」は消費者側の視点、「4P分析」は企業側の視点で考えるものです。

4P分析

4P分析は、簡単に言ってしまえば自社の目線で「何を」「いくらで」「どこで」「どうやって」売るのかを分析することです。

それぞれの要素について、他社との差別化や販売方法、流通経路や販促方法など細かく検討してマーケティングに生かす必要があります。

この4Pを考えるにあたり不可欠なのが、ターゲットのニーズを考えること。それにあたり、顧客目線での分析を行うのが4C分析です。

4C分析

4C分析では、顧客の目線でどのような商品をどのように売ることが求められているかを「顧客にとっての価値」「顧客が支払う費用」「顧客にとっての利便性」「顧客と企業側との交流」の4つの要素から分析します。

4P分析、4C分析のいずれにおいても重要なのは、4つすべての要素を総合的に分析することです。1つでも欠けては売上に影響が及びます。

例えば、どんなに良いものでも、高すぎると見なされれば購入されませんし、アクセスが不便な店舗も敬遠されがちです。トラブルがあったり接客態度が悪かったりすれば「二度と利用しない」といった口コミが広まるリスクも見逃せません。

また、4Cでは「顧客」に限らずステークホルダー全体を考えることも必要となってくるでしょう。

マーケティング実行の流れ

では、実際のマーケティングとは何をどのように進めていけばいいのか。順序立てると次のようになります。

- マーケティングリサーチ(市場やニーズの調査・分析)

- セグメンテーション(市場の細分化)

- ターゲティング(ターゲット層の設定)

- ポジショニング(他社との差別化)

- マーケティングミックス(4Pや4Cなどを使った戦略決定)

- 実行

- 結果の評価・分析

この流れを一般的に、「マーケティングプロセス」と呼びます。2~4のプロセスは、上で説明したSTP理論と同じです。

5のマーケティングミックスでは、すぐ上で説明した4P/4C理論など複数のフレームワークを文字通りミックスして、より自社に則したマーケティングを行います。

それぞれのステップについて見ていきましょう。

マーケティングリサーチ

商品やサービスを売るのに欠かせないのが、市場の調査と分析です。

この市場調査の段階にも、いくつかの分析方法があります。もっとも有名なのは「3C分析」と呼ばれるもの。次の3つの状況を把握し、それを軸に戦略を考えます。

- Customer(顧客・市場)

- Competitor(競合)

- Company(自社)

売れるには、ニーズを満たすことが不可欠であり、ニーズを知るためには市場や顧客の特徴や傾向を知る必要があります。

競合他社の状況を知ることで、自社の強みや弱みも見えてくるでしょう。そこをどうするかもポイントとなります。

セグメンテーション(市場の細分化)

セグメンテーションでは、市場や顧客を次のような視点で分類します。

- 地理的変数…海外と国内、都会と地方、気候や文化など

- 人口動態変数…年代、職業、所得額、家族構成、世帯人数など

- 心理的変数…価値観、性質、趣味嗜好など

- 行動変数…購入時期・時間、購入理由、購入頻度など

変数とは、基準となる要素のことです。

このセグメンテーションを、次のターゲティングに生かします。

ターゲティング(ターゲット層の設定)

ターゲティングでは、細分化した市場や顧客のうち、自社が狙いとする層を絞り込みます。

ターゲットを絞らないと、商品や売り方の方向性が定まらず、客の心をつかむことも難しくなります。

絞らない方が多くの客を取り込めるのでは?と考えがちですが、ターゲティングをすることで、市場や顧客へのより効果的なアプローチが可能になります。

ポジショニング(他社との差別化)

市場やターゲットを決めたら、市場にいる競合との差別化を図ります。将来の脅威についても考えておく必要があるでしょう。

ニーズの高い市場には、同じターゲット層を狙う競合も多数存在するものです。他社との違いを明らかにし、自社を選んでもらえる理由を作ることが重要です。

マーケティングミックス

ここまでで自社の立ち位置を決めたら、上の章で挙げた4P分析や4C分析などのマーケティング理論を活かし、実践的な戦略を練ります。

4P分析に当てはめて、とある洋食店の戦略を見てみましょう。

| 製品(Product) | 先代から受け継いだレシピで作った秘伝の カレーをメインに、生姜焼き定食など |

| 価格(Price) | サラリーマンのランチに合わせ、1皿750円 |

| 流通(Place) | 「カレーの聖地」東京神保町に店舗を構え、デリバリーも実施 |

| 販売促進(Promotion) | 雀荘への出前を実施したことで評判が広まった。かつ出版関係の会社が多い立地から、編集者が多く立ち寄り、数多くのメディアに紹介されることになる。 |

現在なら、口コミを待つのではなくSNSなどで自ら情報発信をしていく必要もあります。

次に、4C分析で、ある青果店の戦略を見てみます。

| 顧客価値 (Customer Value) | 市場で直接仕入れた新鮮な野菜・果物 |

| 顧客の出費 (Cost) | 大量仕入れならではの安さを実現 |

| 利便性 (Convenience) | 駅構内で会社帰りのビジネスマンに便利な立地、各種の電子マネー払いに対応 |

| 交流(Communication) | 店員を多めに配置、調理方法や保存方法の説明など直接対話を重視 |

どの方法で分析を行うかは自由ですが、企業目線での戦略だけでは独りよがりになる危険性もあります。

モノがあふれ多種多様にある今では、商品やサービスによほどの希少性がない限り、顧客目線でより多様なニーズに応えていく必要があるでしょう。

実行と結果の評価・分析

自社に合った戦略を練ったら、実行に移します。実行するにも、すぐに行った方がいい場合と、タイミングを見計らった方がいい場合とがあるので、自社の商品・サービスではどうすべきか、その点も考えなくてはなりません。

マーケティング戦略を実行する前には、目標設定をし、計画を立てます。結果を必ず分析し、思ったような売上が得られなければ原因と対策を検討していきます。

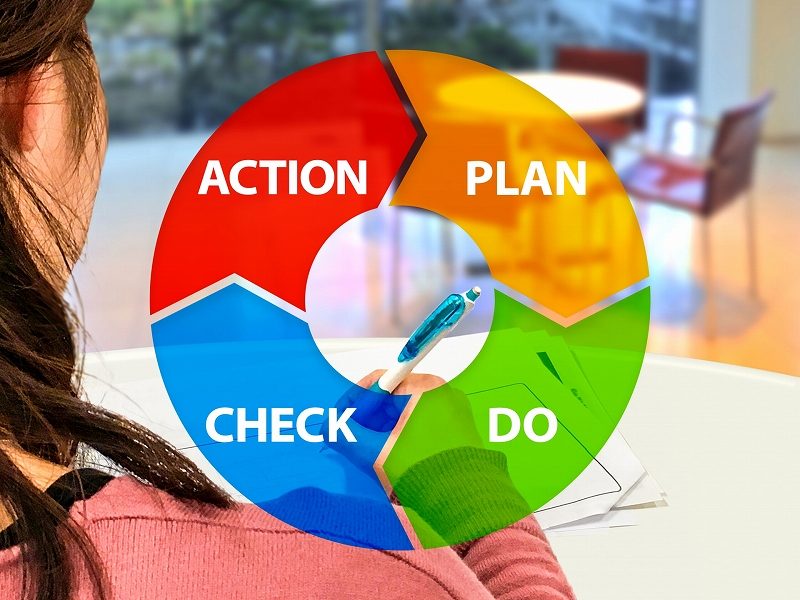

これはいわゆるPDCAサイクルを回すのと同じです。目標達成か否かだけでなく、経済や市場の動向による流れの変化を見ながら、マーケティングプロセスも繰り返し行っていく必要があります。

マーケティングは一度で終わるものではない

マーケティングは、商品やサービスをより多くの人に買ってもらうのに不可欠な企業活動の1つです。マーケティングを行い、どんな商品を誰にどのように提供するか、最適な方法を選ぶことで利益を伸ばしていく必要があります。

マーケティングは一度して終わりではありません。思うような売上がなければ見直す必要がありますし、ニーズや時代の流れなどに則して提供する物や提供の仕方を変えていく必要もあるでしょう。

PDCAサイクルを回し、改善を続けていくのがベストです。

マーケティングには詳細な分析が欠かせません。自社や市場の傾向、社会のニーズなどを総合的に見て、最適な戦略を練りましょう。