街にはさまざまなパン屋さんがあり、人気のお店には常に行列ができています。コロナ禍は小売業にも大きな影を落としましたが、さまざまな対策でにぎわいを取り戻しています。

自分もパン作りには自信がある、自分のパン屋を多くの人に食べてもらいたいという人も少なくないでしょう。

しかし、店の経営となるとパンのおいしさだけでは勝負できないのが現実です。パン屋をオープンさせ、繁盛店にするには、あらゆる知識が必要です。

この記事では、パン屋を開業する前に知っておきたい、パン屋の市場動向から開業の種類、開業に必要な手続きや費用に関する情報をまとめて紹介します。資金調達方法や成功のポイントも解説するので参考にしてください。

目次

パン屋の開業を取り巻く市場動向

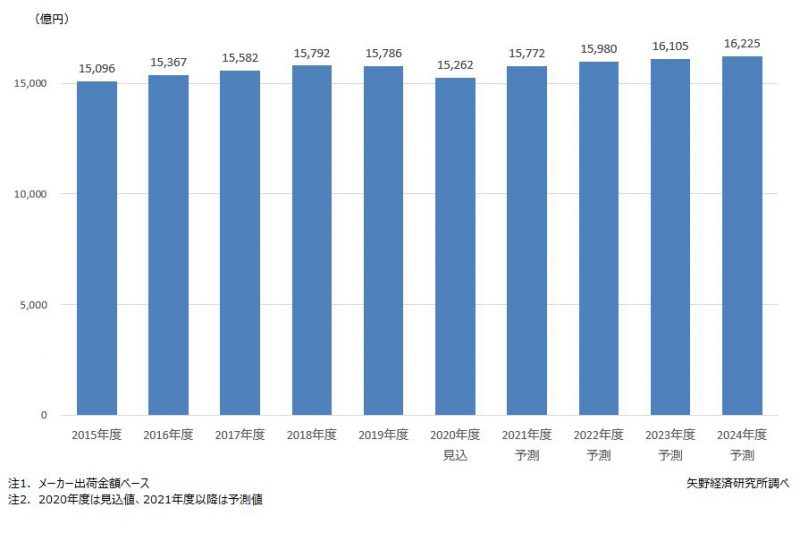

出典:矢野経済研究所「パン市場に関する調査を実施(2021年)」

まずは、パンの市場がどのように動いているかを見ておきましょう。

お米の国で増加を続けるパン食人気

稲作が伝わった縄文時代末期から、日本はお米の国。農林水産省の調査によれば、主食の種類は米食が4割強で最も多く、パン食や麺食はいずれも2割未満となっています(食生活・ライフスタイル調査~令和3年度)。

とはいえ、朝食には「ご飯よりパン派」という人も増えています。パンにかける一世帯あたりの支出額は、2011年にはお米を抜きました(総務省統計局「家計調査」)。

矢野経済研究所の調査(上のグラフ)によれば、パンの市場規模は2020年コロナ禍の影響で前年度比マイナスとなったものの、2021年以降は回復の兆しを見せています。今後もパンの市場規模は増加していくと考えられています。

しかし2019年、パン屋の倒産は過去最多に

パン食が人気となる一方、2019年にはパン屋の倒産が過去最多となったという調査結果もあります。そのうち7割は小規模店舗です(帝国データバンク「パン製造小売業者の倒産動向調査(2019 年)」)。

これには、同業者間の競争の激化、人件費の高騰などが大きく影響していると考えられます。

パンへの人気は高まっているものの、パン業界への参入も増えたことから、生き残れない店も多いということなのでしょう。

それでも進化するパン屋

多数の倒産やコロナ禍といった逆風があっても、進化を続けるパン屋はたくさんあり、新店も続々と生まれています。

食品のロスをなくしたり混雑を緩和したりする目的もあり、事前予約や通販を受け付けるお店や、パンのサブスクリプションを始めるお店も。

すべて個包装したものを陳列する、客ではなく店員が商品をピックアップする形に変える、キャッシュレスを積極的に導入するなど、店によっても生き残りを意識したさまざまな工夫が見られます。

パン屋にはさまざまな形態がある

「パン屋」と一口にいってもいろんな形態の店があり、「仕入販売型(製造は別会社)」と「ベーカリー型(自家製造)」の2つに大別されます。

仕入販売型は、大規模な工場で作ったものをスーパーマーケットやコンビニエンスストアが仕入れて販売するような形態と考えればよいでしょう。

この記事では、個人で始めることを踏まえた「ベーカリー型」について見ていきます。

パン屋には製造工程の違う3種類の形態がある

ベーカリー型も、製法工程別に次の種類に分かれます。

| 製法名 | 特徴 |

|---|---|

| スクラッチ製法 | 生地づくりから焼成までを一貫して店舗で行う |

| ベイクオフ製法 | 店舗とは別の工場で生地を製造・冷凍し、店舗併設の工房で解凍、成形や焼成・仕上げを行う |

| QBD製法 | 最終発酵まで済ませた記事を冷凍、店舗で焼成する |

スクラッチ製法の中でも、粉の選定などから行うことを「オールスクラッチ」や「フルスクラッチ」と呼んだりします。また、スクラッチ製法を行うパン屋は「スクラッチベーカリ―」とも呼ばれます。

スクラッチ製法は、個人での開業や、パンの品質やオリジナル性にこだわる大手のパン屋などで多く採用されています。

ベイクオフ製法やQBD製法は、効率のよさが大きなメリットです。フランチャイズなどが採用しているのはこれらの製法です。成形や焼成から行うなら、パン作りにそこまで高いスキルがない人にも任せられます。

パン屋は売り方にも主に3種類の形態がある

パン屋には売り方にも次のような種類があります。

| 形態 | 特徴 |

|---|---|

| 店舗型 | 実店舗にてパンの販売を行う |

| 無店舗型 | 店舗を持たず、イベント出店やネットショップなどで販売する |

| フランチャイズ型 | フランチャイズに加盟し、チェーン店としてパンの製造・販売を行う |

それぞれについて簡単に説明します。

店舗型パン屋の特徴

店舗型は客と対面するパン屋です。テイクアウトのみでの営業か、イートインスペースも設けるか、といった選択肢もあります。また、客が自分でパンを取るのか、オーダーを店員が聞いて取るのかという違いもあります。

店舗型での営業にプラスしてイベントへの出店や通販を行うことも可能です。

店舗ですべてを行うため、商品への思い入れが強いほど長時間労働になったり材料費がかさんだりしがちです。また、人手不足の問題も出てきます。

無店舗型パン屋の特徴

無店舗型とは、文字通り店舗のない状態で営業をすること。実店舗を構える前に、まずはイベントなどへの出店で売上状況や営業が可能かどうかを見るための前段階として選ばれることが多い形態です。

最近では冷凍技術が進化し、通販専門の小規模なパン屋も現れています。

無店舗型の場合、パン作りの工房は必要なものの、接客のための用地や設備、接客要員などが不要なため、コストは店舗型より抑えられます。

ただし、イベント頼みとする場合はイベントの開催状況により売り上げも左右されます。出店するにも、人気のイベントは抽選があります。通販専門の場合は、まず認知度をどう上げるかが課題です。

フランチャイズ型パン屋の特徴

フランチャイズでは、ある程度までの工程が済んだものが届きます。店舗で行う作業が少なく、製造のために長時間働く必要がありません。

ただ、パン作りにも経営にも自分の意見を通し独自の店にすることはできません。そのため、面白みがないと感じる人もいるでしょう。知名度や販売・経営のノウハウが利用できる一方、フランチャイズならではのデメリットもあります。

フランチャイズについては、後の章でもう少し具体的に紹介します。

パン屋の開業には営業許可が必須

パン屋の開業には、保健所による営業許可が必要です。具体的に何が必要となるかは、どのようなパンを売るのか、どのような形態で売るのかなどによって異なります。関連するのは、食中毒の防止などのために設けられた「食品衛生法」という法律です。

大まかには、次のいずれかの取得が必要です。

- 食品衛生責任者+菓子製造業許可

- 食品衛生責任者+菓子製造業許可+飲食店営業許可

さらに、販売する商品や販売方法などによっては、これ以外の許可が必要ともなり得ます。必ず前もって出店を考えている地域の保健所に相談してください。

ここでは、よくあるケースについてどのような許認可が必要なのかを見ていきましょう。

すべてのパン屋に必要な資格・許認可

まず、店舗形態などに関わらずパンを売るために必要なのは、各店舗に1人の「食品衛生責任者」を置くことです。

調理師や製菓衛生士、栄養士などの資格を持っている人は、その資格で食品衛生責任者となることができます。

そうでない場合でも、各都道府県の食品衛生協会などが行う養成講習会を受講すれば、食品衛生責任者になれます。

また、売るパンの種類や店舗内でのパン製造の有無などによって、次のような許認可が必要となります。

店内でパンを製造・販売/テイクアウトのみ

パンの製造を行うには、「菓子製造業許可」が必要です。食品衛生法の許可区分では、食パンや菓子パンの製造も菓子製造業に含まれます。

菓子製造業許可を取得するには、店舗のある地域を管轄する保健所の、食品衛生課への申請が必要です。許可を得るには、店舗の場所や建物の構造、面積や設備などに細かい基準があり、すべて満たしていなくてはなりません。

この菓子製造業許可の取得の条件の1つに、食品衛生責任者の設置もあります。

サンドイッチなどの調理パンを製造・販売

「菓子製造業許可」を受けたパン屋でサンドイッチなどの調理パンを製造・販売する場合には、他に必要となる許認可はありません。

菓子製造業許可を受けないで、つまりパン生地の製造はせず、仕入れたパンに具材をはさむなどした調理パンだけを製造・販売するには、「飲食店営業許可」が必要です。

どこかに卸売りするなど、作った場所ですぐに販売しない(食べられない)場合には、「そうざい製造業許可」も必要となります。

調理パンとは、パンとして焼いたものに具材をのせるなどして加工し、商品としたものを言うのが一般的です。たとえばサンドイッチやクロックムッシュ、フレンチトーストなどが挙げられます。

しかし最近ではさまざまな種類のパンがあり、保健所によって判断が異なる場合もあるので注意が必要です。

店内にイートインのスペースを設置

菓子製造業の許可があれば、客に製造したパンと飲み物を提供し、イートインスペースとして客用の席を設け、その場で飲食させることも可能です。

ただし、パン以外に、パスタやサラダ、フライドポテトなど調理したもの(「菓子」に該当しないもの)も提供するなら、飲食店営業の許可も必要です。

このほか、例えばパックされたサンドイッチなどを弁当として仕入れ、販売する場合には、営業許可は必要ないものの、営業届出の対象となります。

届出が必要な業種は、「食品関係営業届出」を保健所に出さなくてはなりません。この場合にも、食品衛生責任者の設置は必須です。

このように区分がややこしく、必要な許可を明確に判断がするのは難しいため、多くのお店が飲食店営業許可と菓子製造業許可の両方を取得しているようです。

パン屋の開業に国家資格の取得は不要

パン屋の開業には、たとえば美容師なら美容師免許のような必須の資格・免許はありません。

とはいえ、パン屋を開業するうえで役立つ資格は存在します。より安全でおいしいパンを作るにも売るにも知識がある方が役立ちますし、プロフィールにも箔が付きます。

パン屋に関連のある資格には、国家資格と民間資格がそれぞれ複数あります。順に紹介していきます。

パン屋の開業に役立つ国家資格

開業に必須ではないものの、高い知識・技能があると第三者にも明確になるのが国家資格です。パン屋に関連する国家資格には、次の3つがあります。

- パン製造技能士

- 製菓衛生師

- 調理師

それぞれ見ていきましょう。

パン製造技能士

パン製造技能士は、厚生労働省が管轄する「技能検定」の1つです。技能検定とはその職種で働く上で必要とされる技能の習得レベルを評価するものです。パン製造技能士のほか、全130種の職種で設けられ、合格すれば国家資格である「技能士」を名乗ることができます。

技能検定は、難易度などによって特級~基礎級に分かれており、それぞれ受験資格が設けられています。例えば1級技能検定の場合、大卒なら4年の実務経験が必要、実務経験のみなら7年が必要です。

令和3年度の合格者数は3,612名中1,776名、合格率は49%でした。過去6年間の平均受験申請者数は3,350人となっています(厚労省|令和3年度「技能検定」実施状況)。

ちなみに、技能検定には「菓子製造技能士」もあります。パン屋でも焼き菓子やシュークリームといった菓子類を作って売るなら、両方の資格を取るという手もあります。

製菓衛生師

製菓衛生師とは、菓子類の製造に携わり、菓子製造に必要な知識や技能を問う試験に合格した人に与えられる免許で、国家資格の1つです。「製菓衛生師法」という法律に基づいています。

製菓衛生師試験を受けるには、中学校を卒業した後、養成学校などで1年以上学ぶか、菓子製造の現場で2年以上の実務経験を積むことが必要です。

ちなみに令和4年度の製菓衛生師験の合格者は、受験者1,892人中1,539人、合格率は81.3%でした。

ただし、試験に合格しただけでは製菓衛生師とは名乗れません。試験に合格後、免許申請の手続きをしてはじめて製菓衛生師となります。

調理師

調理師とは、「調理師」と名乗って仕事ができる者として免許を与えられた人のことで、「調理師法」という法律に基づく国家資格です。

調理法や栄養・衛生管理などに関する知識や技能を問う試験に合格すれば、調理師を名乗れるという資格です。調理の仕事に必須というわけではありません。

調理師の試験を受けるには、中学校を卒業し、かつ飲食店や学校などの給食施設、魚介や総菜の販売業などに2年以上従事していることが必要です。

ちなみに、令和4年度の調理師試験の合格者は、受験者3,371人中2,581人、合格率は76.6%でした。

調理師試験について|公益社団法人 調理技術技能センター

資格試験・免許等|関西広域連合(滋賀・京都・大阪・兵庫・和歌山・徳島)

パン屋の開業に役立つ公的資格・民間資格

国家資格ほどの知名度や信頼性はないものの、製造や食べ方、生活への取り入れ方など広い視野でパンに関する知識を得られるのが、公的資格や民間資格です。

受験資格がなく、誰でも受験可能なため、一般のパン好きの人にも人気があります。プロに限ったものではありませんが、製造技術だけでなく店舗運営の幅を広げるにも役立つでしょう。

民間団体などが主催する資格・検定には次のようなものがあります。

- パンコーディネーター(公的資格)

- パンマイスター(民間資格)

- パンシェルジュ(民間資格)

公的資格とは、国の省庁がその資格認定に関わっているものをいいます。試験の実施など運営は公益法人などが行います。順に見ていきましょう。

パンコーディネーター

パンコーディネーターとは、パンを作る側でなく「食べる側」の知識に関する資格です。パンに関する知識や食べ方、料理との組み合わせなどのアドバイスができるプロフェッショナルとして認定されるものです。

基礎知識を学ぶ「パンコーディネーター」のほか、「パンコーディネーター エキスパート」「パンコーディネーター アドバンス」という上位資格もあります。アドバンスでは、パンにまつわる知識や技法を人に教える技術が学べます。

パンコーディネーター資格を取得すると、JPCA(日本パンコーディネーター協会)の会員となります。会員限定のパンの勉強会やコンテストなどに参加できたり、お店の紹介を無料で協会公式サイトに掲載できたりする特典があります。

パンマイスター

「パンマイスター」は、日本創芸学院による通信教育「手づくりパン講座」を受講し、課題のすべてに合格することで取得できる資格です。

パン作りに必要な知識や技能、世界のパンや酵母パンのレシピから自家製酵母の作り方、パンアートなどが学べるほか、パン屋の開業ノウハウも教えてもらえます。

講師陣には、パン好きなら誰もが知るブーランジェリーのシェフなどが名を連ねています。

パンシェルジュ検定

パンシェルジュ検定は、パンの歴史から製法、世界のパンやパンのトレンドなど幅広い知識を持つことを示す検定試験です。

講座などはなく、公式のテキストブックにて勉強し、検定を受けます。検定にはベーシック(3級)、プロフェッショナル(3級)、パンシェルジュマスター(1級)の3段階があります。

ベーシックの合格率は84%ですが、プロフェッショナルは65%、マスターの合格率は49%と難易度が高くなっています。

パン屋をフランチャイズで始めるかどうか迷ったら

前述のとおり、パン屋の開業形態の1つにフランチャイズへの加盟があります。パン作りにまださほど自信がない、地元においしいパン屋がないから大手のフランチャイズで開業したい、という人には魅力のある選択肢です。

ただし、フランチャイズに加盟することにはメリットだけでなくデメリットもあります。どちらも把握した上で、フランチャイズという形態が自分に合うかどうかを判断してください。

フランチャイズのメリット

フランチャイズの最大のメリットは、開業から店舗運営の全般にわたりフランチャイズ本部からのサポートを受けられることです。SV(スーパーバイザー)などと呼ばれる本部の担当者が、定期的に店を訪れ、さまざまなアドバイスを行います。

フランチャイズであれば、すでに確立されたパンの製造方法があります。パンも本部の工場である程度まで作られたものが届くので、1回のパン作りにかかる作業は短時間で済みます。

仕入れから製造までの作業も体系化されており、難しいことを考えなくても、常に一定の品質のパンを作ることができるでしょう。

さらに、フランチャイズならすでに知名度が高いところも多く、マーケティングなどのデータも持っているので、広告宣伝活動にもそのノウハウが使えます。

フランチャイズのデメリット

フランチャイズに加盟するメリットを享受するには、その権利やノウハウを利用するための加入金やロイヤリティと呼ばれるお金を月々支払わなくてはなりません。

フランチャイズに加盟するとしても、店をオープンするには多大な費用がかかります。中には経営状況が悪くてもロイヤリティの支払いは必須なところもあります。あらかじめその分の資金を確保しておかないと、資金繰りが難しくなるでしょう。

また、フランチャイズ加盟店となれば、本部の方針が第一です。仕入先や商品のラインナップ、店のデザインなどほとんどが統一されており、従わないわけにはいきません。

フランチャイズにはこういった負担や制約もあるため、加入するべきかどうかは自分が開業する目的から考えてよく検討してください。

フランチャイズへの支払いを減らそうとして事業に失敗してしまった例もあります。こちらの記事も読んでみてください。

オリジナリティなら独自店、効率重視ならフランチャイズ

「パン作り」そのものを重視し、オリジナルのパンを味わってほしいと考えるなら、やはり独自店で勝負するのが一番でしょう。

粉の種類や水質、湿度や温度などさまざまな要素を加味して毎日オリジナルのパンを作る、それがパン屋の醍醐味だという人も少なくありません。

しかし逆に、そういったパン作りの大変さを知っているからこそ、主な工程はすべて大がかりな工場でまとめて管理してもらい、一定の品質を保ったパンを売りたいと考える人もいるかもしれません。そうした人はフランチャイズでの開業が向いています。

大きく分ければ、この先もずっとパン職人として腕を磨く、いわゆるプレーヤーでいたい人は独自店、パン屋の店舗オーナーとして経営や流通を学び、組織を拡大したいと考えるならフランチャイズで始めるというのも1つの考え方です。

パン屋の開業の流れ

パン屋を開業するには、次のように進めていくのが一般的です。

- コンセプト・創業計画書の作成開始

- 市場調査・商圏分析

- 物件探し・施工会社の決定~工事

- 必要な資金額の洗い出し、資金の調達

- 設備の導入

- パン製造や接客オペレーションの確認

- 広告宣伝などの集客活動

- 店舗オープン

ここでは、独自の実店舗でパン屋を始めることを前提に、やるべきことを順に解説します。

Step1.コンセプト作り・創業計画書の作成開始

まずはお店のコンセプト、つまりどのようなパン屋にするのかを決めます。同時に、この先決めていくことなどを「創業計画書」としてまとめ始めましょう。

お店のコンセプト作り

「パン屋」と一口にいっても多種多様です。どのようなお店にしたいのか、軸となるコンセプトを作ります。ビジネスの基本である「5W1H」を使うと、考えが可視化しやすくなります。

- Why…なぜパン屋を開きたいのか(事業の目的)

- Who…どんなお客さんに来て欲しいか(ターゲット)

- Where…どこで売るか(出店場所、店舗や通販など)

- What…どんなパンを売るか(商品ラインナップ、特徴)

- When…いつ売るか(夜だけ、週末だけもあり)

- How…どのように売るか(店舗の形態)

パン屋として成功するには、自分がやりたいことをする、できることをするだけでなく、客に求められるお店でなくてはなりません。

そこで、自分の希望を叶えるにはどんな店にすればいいのか、どこで出店すればお客さんがたくさん来てくれるのか、なども必ず含めて考えてください。

創業計画書の作成開始

同時に、創業計画書の作成を進めていきます。創業計画書には、事業の方向性などが明らかになり経営に役立つ効果があるほか、資金の融資を受けようとする際には金融機関への提出が必須です。

創業計画書には、開業のきっかけや事業内容、セールスポイントのほか、取引先や顧客、売上予測などを書きます。この後のステップと同時に進めていくとよいでしょう。

後で紹介する日本政策金融公庫の場合、融資の申込から着金までは2~3カ月かかるのが一般的です。工事や設備機器の購入などに合わせるには、創業計画書の作成も早めに始めなくてはなりません。

Step2.市場調査・商圏分析

商品のラインナップや出店場所を決めるのに欠かせないのが、市場調査や商圏分析です。

今はどんな商品が売れ筋なのか、今後はどのようなパンが「来そう」なのかなど、市場の動向やニーズに関する情報は確実にキャッチしていかなくてはなりません。

実店舗としてオープンするなら、商圏分析を行い、近隣住民の収入や年齢の傾向を見るなどして、ラインナップや開店時間を決めることが大切です。

コンセプトに合うように店舗の場所を決める人もいれば、希望の出店場所を先に見つけ、そこに合ったターゲットや商品を設定する人もいます。

近隣の競合店に足を運び、価格設定やラインナップ、客層などを見ることも必要です。その上で、他店との差別化を図りましょう。

Step3.物件探し・施工会社の決定~工事

店のコンセプトや方向性が決まれば、物件を探します。一般的にパンは駅や家、職場、学校の近くのパン屋で買う人が多いので、初めての出店では特に、人の流れを意識することが大切です。

駅なら、線路のどちら側に出店するかによっても集客状況は大きく異なります。ランチ客を見込むには、駅よりオフィス街で出店した方がよい場合もあるでしょう。

物件の取得には、前の持ち主が使っていた設備や什器などがついた「居抜き物件」があるかどうかも見ておくのがおすすめです。同業種の居抜きであれば、コストを大幅に抑えられる可能性もあります。

ただし、居抜きということは、その店は閉店してしまった可能性が高いです。成功を阻む何らかの要因が潜んでいるかもしれないので要注意です。

店舗の立地が決まったら、施工業者を決め、必要な工事に入ります。

Step4.必要な資金額の洗い出し、資金の調達

パン屋の開業資金をすべて自己資金で賄うのは難しい人の方が多いでしょう。どうやって資金を調達するか、事前に考えておく必要があります。

一般的には1000万円~2000万円ほどの資金がかかりますが、どれだけの額が必要かは自分で計算しなくてはなりません。親や親類、金融機関から借りるにしても、何にどれだけ必要かの把握は必須です。

金融機関からの融資を受けるなら、日本政策金融公庫あるいは自治体・保証協会の制度融資などが選択肢となります。日本政策金融公庫の創業融資については、後の章で紹介します。

Step5.設備・機器や備品、材料等の導入

物件を決め、資金調達の目途が立てば、店舗の設備を揃えていきます。前述のように、居抜き物件なら前の持ち主が置いて行った機器などが使える場合もあります。

オーブンや冷蔵庫、調理台などの厨房機器は、新品を一から買い揃えるより中古品やリースを利用して節約することをおすすめします。

開店直後から経営が軌道に乗ることはまずないため、設備にお金をかけすぎると資金が底をついてしまいがちです。初めから最大限の設備にするのではなく、小さく始めて規模を大きくしていくことが成功につながります。

Step6.パン製造や接客などオペレーションの確認

店舗ができたら、実際のパン作りや接客など、お店としてスムーズに機能できるかどうかの確認もしておきましょう。

パンを作り始めるところからお客さんに渡すところまで、シミュレーションをしてみてください。開店直後のお店では、レジや包装などに時間がかかったり、質問に答えるのに時間がかかったりして、多くのお客さんを待たせてしまうことがあります。

何をどこに配置すればスムーズにいくのかも、シミュレーションしておけばその時点で確認できます。徐々に改善するのはもちろんですが、なるべく最初から万全な体制でお客さんを迎えたいものです。

従業員を雇う場合は、ここまでの期間で求人募集をし、書類選考や面接を経て採用しておきましょう。

Step7.広告宣伝などの集客活動

広告や宣伝など集客は開店してからでいい、と思う人もいるかもしれません。しかし、開店時からお客さんに来てもらうには、事前に知らせておく必要があります。

店の成功には「来てもらうこと」が第一です。開店時ににぎわいを見せれば、一気に認知度が上がります。

SNSアカウントを作ってお店やイチオシ商品の紹介をしたり、近隣のお店にショップカードを置いてもらったり。チラシをポスティングする、地域のフリーペーパーに広告を出すなど、方法はいろいろとあります。忙しい中でも、できることはしておきましょう。

Step8.店舗オープン

店舗の準備と働く人の準備が整ったら、いよいよ開店です。お客さんが気持ちよく買い物できるよう、清潔感のある空間を作り、明るい雰囲気で迎え入れましょう。

集客で大切なのは、来てもらうだけでなく「また来たい」「人にも教えてあげたい」と思わせることです。それにはどうしたらいいかも考え、接客などにも工夫をしてみてください。

前もって集客行動をしておいたとしても、開店当初は予想通りの売上は出ないことの方が多いものです。焦らずすぐに諦めずに進めていきましょう。

パン屋の開業費用はいくら必要?

上の章で、パン屋の開業には1000万円~2000万円がかかるのが一般的とお伝えしました。この章では、パン屋の開業に必要となる費用についてもう少し具体的に説明します。

物件取得費用の例

実店舗のオープンには、店舗となる物件の調達に次のような費用がかかります。

| 項目 | 費用の目安 |

|---|---|

| 保証金(敷金) | 500万円 |

| 礼金 | 50万円 |

| 仲介手数料 | 50万円 |

| 前家賃 | 50万円 |

前家賃とは、あらかじめ翌月あるいは翌々月の分まで家賃を前倒しして払うものです。

もちろん、イートインスペースを作るかどうかでお店の広さも変わりますし、立地などによって家賃には大きな高低差があります。

店舗の設備投資費用の例

パン屋には、パンを焼くオーブンやパンをこねる台、粉類などを保管する棚やバターなどを入れておく冷蔵庫・冷凍庫など、さまざまな設備を揃える必要があります。

質の良いものを揃えようと思えば、必要な資金もどんどん跳ね上がります。最初から完璧を求めず、モチベーションは下がらない程度で必要なものを揃えることをおすすめします。

一般的なパン屋の初期費用の目安は次のとおりです。

| 項目 | 費用目安 |

|---|---|

| 店舗内外装工事 | 400万円 |

| 厨房機器 | 500万円 |

| 備品等 | 100万円 |

運転資金の目安も見ておきましょう。

| 項目 | 費用目安 |

|---|---|

| 仕入れ | 100万円 |

| 人件費 | 100万円 |

| 家賃・水道光熱費 | 30万円 |

| 宣伝・広告費 | 10万円 |

実際にかかる費用は、店舗の立地や規模、備える設備のレベルやイートインスペースの有無など、さまざまな状況で大きく異なります。

店舗経営には多額の費用がかかるものです。早い段階で少しずつ貯蓄しておくことが大切です。

開業の資金調達なら日本政策金融公庫がおすすめ

創業時の融資申し込み先としてよく知られているのは、日本政策金融公庫です。日本政策金融公庫は中小企業などの支援を目的とした公的な金融機関であり、創業融資にも力を入れています。

日本政策金融公庫のメリットはまず、民間の金融機関ほど審査が厳しくないということです。もちろん、返済可能なことが前提ではありますが、民間のように営利が第一目的ではないため、より前向きに検討してもらえます。

また日本政策金融公庫には「新創業融資制度」など無担保・無保証人で融資が受けられる制度もあります。金利も民間の金融機関より低いため、返済の負担軽減も可能です。

ただ、日本政策金融公庫で融資を受けるにも、自己資金があることが前提です。公庫では必要とする資金の3分の1程度は持っていてほしいと考えており、自己資金が少ないと融資を受けるのも難しいのが現実です。

パン屋の開業には現実的な計画と準備が大切

パン屋の開業には、オリジナルの店を開く方法のほか、フランチャイズに加盟するという選択肢もあります。製法や売り方による形態の違いも存在します。

パン屋開業の理由や目的から、自分に合った方法を選びましょう。

いずれの方法にしても、個人で開業するなら店舗のコンセプトづくりや市場調査などを行い、最適な立地選びや他店との差別化が必須です。

資金面では、パン屋の開業には多額の資金がかかるため、融資を受けるのが一般的。その融資を受けるためには、事業計画書をしっかり作り込み、融資担当者に将来性を評価されなければなりません。専門家の手を借りなければ対処は難しいでしょう。

当サイトを運営するBricks&UKは、税理士法人を母体とし、司法書士や社会保険労務士などと連携する総合事務所です。起業や会社設立、融資やそれに必須の創業計画書の作成にもお力になります。ぜひ一度ご相談ください。